本文

補聴器外来について

補聴器外来とは?

補聴器外来とは?

聴力の低下によって、ことばを聞き取ることが難しくなるだけでなく、社会とのつながりが希薄になってしまう可能性が高まります。

また、これにより、認知症リスクが増加する恐れがあります。

当院の補聴器外来では、患者さんご自身に合う補聴器の選定と調整を通じて、聞こえにくさの改善により生活の質を向上させることをめざしています。

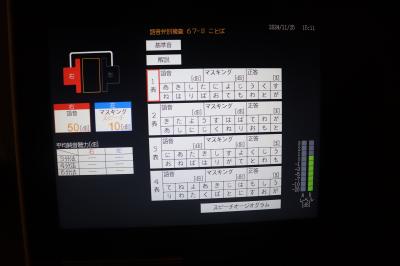

語音聴力検査を積極的に実施しています

患者さんから、「音は聞こえているけど、言葉が聞き取れない」と言われるケースがあります。聴力が低下すると、言葉の聞き取りが低下します。「さとうさん」と「かとうさん」、「さかな」と「たかな」のような聞き間違いが増えるのです。

当院では、補聴器を検討する難聴の方に対して、通常の聴力検査に加えて「言葉の聞き取り」を検査する語音聴力検査を積極的に行っています。

理想の補聴器は簡単には作れません

補聴器は買ってすぐに着けたらすぐに満足に聞こえるようになるわけではありません。聞こえていない間に難聴の脳になってしまっていて、いきなり大きな音を入れるのが難しいケースが多いです。まずは音に慣れてもらいながら、なるべく一日の中で長く着けてもらい、少しずつ音量を上げていきます。目標まで数か月かかることもあります。

当院では、装用指導や補聴器を着けた状態での聴力評価などを徹底して行うことで、患者さんのサポートをしています。

補聴器装用前後での聴力評価をしています

補聴器を着けた際に、どれぐらい聞こえるようになっているかを検査で評価することが大切です。当院では、補聴器装用前後でスピーカーから音や言葉を聞いてもらい、改善の程度を評価しています。

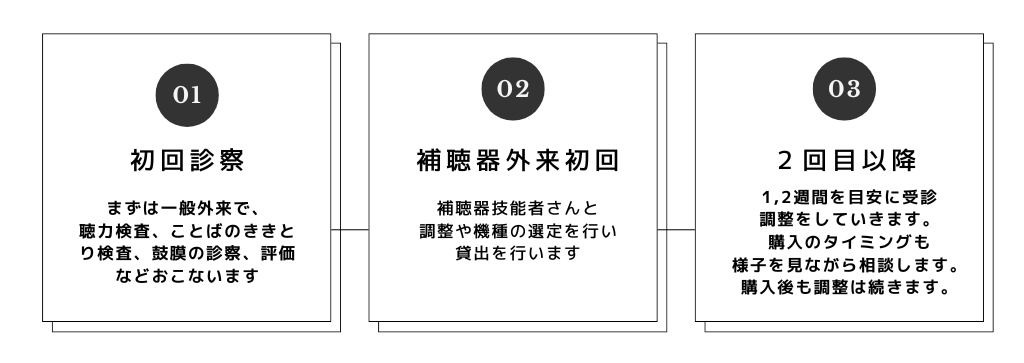

診察の流れ

★補聴器を着けると、最初はうるさく感じることが多く、慣れるまでにリハビリの期間が必要となります。

★補聴器は決して安価なものではないため、「購入したものの使っていない」とならないように当院では次のことを心がけています。

・初回フィッティングでは70%程度の音量から開始し、徐々に音量を上げながら調整します。3か月を目標に補聴器の調整を完成させます。

・音場検査を実施し、装用後の効果をしっかりと判定します。

・自分の耳型をとるイヤーモールドを推奨しています。

・補聴器の機種は複数のメーカーから患者さんご自身に合うものを試聴いただけます。

★購入した補聴器の相談も可能です。

当院では、補聴器をすでに購入しているがうまく使えていない患者さんの相談にも対応しています。必要に応じて、補聴器を作成した店舗に再調整を依頼することも可能です。

よくある質問 Q&A

Q.補聴器の装着は両耳と片耳のどちらがよいでしょうか?

A.両耳で聞くメリットとして、

(1)音の方向感覚や距離感を得やすい

(2)雑音下でも聞き取りやすい

(3)疲れにくさ

などがあります。聴力や予算次第ですが、可能ならば両耳でと片耳でのどちらも試聴することをおすすめします。

Q.補聴器はどれくらいで交換が必要ですか?

A.補聴器の耐久年数は5年を目安に、丁寧に使って10年程度の機種がほとんどです。

※補助金制度を利用される場合、障害者総合支援法に基づき、5年ごとに申請可能。(2024年8月現在)

地域によって条件が異なりますので、詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

Q.集音器との違いは何ですか?

補聴器は聴力に応じて音を補って聞こえやすくする一方で、集音器はすべての音を集めて大きくするため、

雑音を抑制する機能がありません。そのため、聴力や生活環境に応じてご自身に合った種類を選ぶことをおすすめします。

聞こえにくさでお困りの方は、当院の耳鼻咽喉科までまずはお気軽にご相談ください。